剧评:The Son

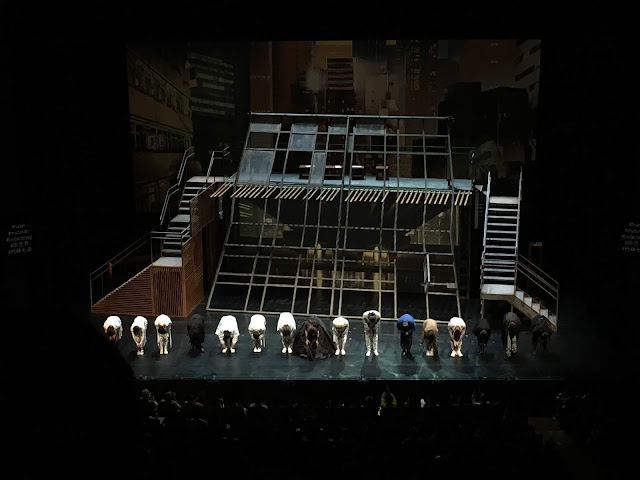

负重前行,简单吗? ——观《儿子》 文:刘思娴 彭魔剧团呈献的《儿子》以写实手法,刻画了患有抑郁症儿子与家人的相处。儿子因无法接受父母离异而抑郁,父母虽悲痛却无措。最后,儿子谎称已康复,从精神病院回到家中,举枪自杀。 《儿子》巧妙的舞台空间配置最让人印象深刻,精雕细琢的写实舞台,通过不同背板的调动,将空间层层隔开。由近及远分别为母亲的家、父亲的家、精神病院会诊室和病房。随着空间的深入,观众直视病房内儿子的孤单与挣扎。由此独特的空间设计,隐喻了抑郁症患者深埋于心的痛苦。 全剧开展的轴线简单清楚,空间的转换自然,也没有刻意营造气氛的音乐,有一种“简单”的美感,让观众能够更专注于剧情。尽管单线剧情可能让很多观众早已猜测到结局,演员自然的表现却抓紧观众注意力。特别是彭耀顺与其儿子扮演的父子角色十分突出,使观众对剧中儿子的绝望与父亲的悲伤,产生某种程度的共鸣。 对抑郁症的探讨流于表面 然而,剧情上《儿子》对抑郁症的探讨流于表面,未达“深刻”。 剧中主要着墨在家人与抑郁症儿子的互动,将儿子的抑郁归咎于父母的离异。父亲表现出以理性挂帅的关心,母亲则是一味伤心自责。父亲对“未来如何”的想象与母亲对“曾经如何”的回忆,强迫儿子隐瞒自己的病况,父母两人从未耐心倾听儿子急切的求助。父亲直截了当批评儿子“无病呻吟”,父母对他抑郁的不解,隐含的是“自讨苦吃”的评价。 继母与医护人员象征着社会对抑郁症患者的偏见与标签化。继母视儿子为危险与麻烦,为数不多的关心也透着敷衍与迫不得已。医生与护士的冷酷语调,无论对于儿子是否怀有善意与关心,终究视自己为“正常且正确”的一方,也确信儿子“有问题且无知”。权威面前儿子被“噤”,而越是愤怒挣扎,就越被认定为一名精神病患,形成更深层次的失语。 到了尾声,父亲对儿子求助的不闻及责怪,在继母“这不是你的错”的安慰中被定为“无罪”,间接否定理解与陪伴对抑郁症患者的重要性。那是谁的错呢?这似乎暗示儿子所有的抑郁都能够被治疗。但在这一思维下,坚持不治疗的儿子选择“自暴自弃”,强化了对抑郁症患者“咎由自取”的污名化。 真的是儿子自愿独自负重前行吗? 抑郁症必定伴随时差,对患者来说,求助或获助几乎只可能在伤害发生后才出现。因此“抑郁症”该如何被诠释、被呈现,似乎是我们应该更加仔细思考谨慎处理的课题。 发表于《联合早报》