剧评:I Am Trying To Say Something True

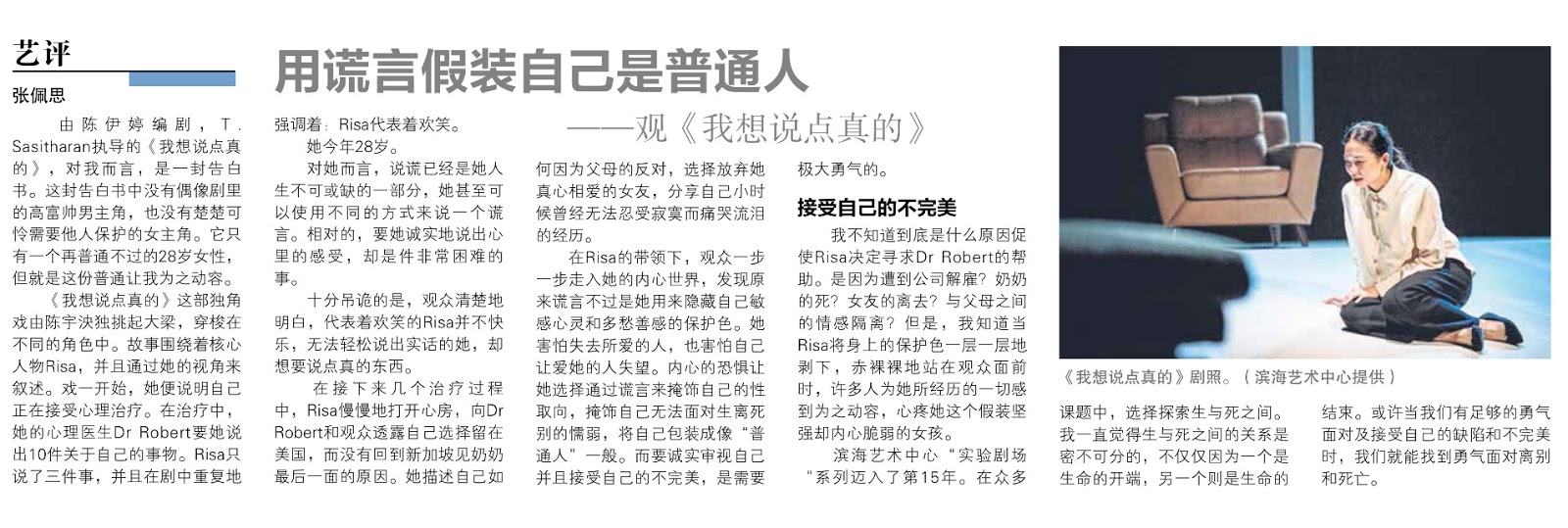

用谎言假装自己是普通人 ——观《我想说点真的》 文:张佩思 由陈伊婷编剧,T. Sasitharan执导的《我想说点真的》,对我而言,是一封告白书。这封告白书中没有偶像剧里的高富帅男主角,也没有楚楚可怜需要他人保护的女主角。它只有一个再普通不过的28岁女性,但就是这份普通让我为之动容。 《我想说点真的》这部独角戏由陈宇泱独挑起大梁,穿梭在不同的角色中。故事围绕着核心人物Risa,并且通过她的视角来叙述。戏一开始,她便说明自己正在接受心理治疗。在治疗中,她的心理医生Dr Robert要她说出10件关于自己的事物。Risa只说了三件事,并且在剧中重复地强调着:Risa代表着欢笑。 她今年28岁。 对她而言,说谎已经是她人生不可或缺的一部分,她甚至可以使用不同的方式来说一个谎言。相对的,要她诚实地说出心里的感受,却是件非常困难的事。 十分吊诡的是,观众清楚地明白,代表着欢笑的Risa并不快乐,无法轻松说出实话的她,却想要说点真的东西。 在接下来几个治疗过程中,Risa慢慢地打开心房,向Dr Robert和观众透露自己选择留在美国,而没有回到新加坡见奶奶最后一面的原因。她描述自己如何因为父母的反对,选择放弃她真心相爱的女友,分享自己小时候曾经无法忍受寂寞而痛哭流泪的经历。 在Risa的带领下,观众一步一步走入她的内心世界,发现原来谎言不过是她用来隐藏自己敏感心灵和多愁善感的保护色。她害怕失去所爱的人,也害怕自己让爱她的人失望。内心的恐惧让她选择通过谎言来掩饰自己的性取向,掩饰自己无法面对生离死别的懦弱,将自己包装成像“普通人”一般。而要诚实审视自己并且接受自己的不完美,是需要极大勇气的。 接受自己的不完美 我不知道到底是什么原因促使Risa决定寻求Dr Robert的帮助。是因为遭到公司解雇?奶奶的死?女友的离去?与父母之间的情感隔离?但是,我知道当Risa将身上的保护色一层一层地剥下,赤裸裸地站在观众面前时,许多人为她所经历的一切感到为之动容,心疼她这个假装坚强却内心脆弱的女孩。 滨海艺术中心“实验剧场“系列迈入了第15年。在众多课题中,选择探索生与死之间。我一直觉得生与死之间的关系是密不可分的,不仅仅因为一个是生命的开端,另一个则是生命的结束。或许当我们有足够的勇气面对及接受自己的缺陷和不完美时,我们就能找到勇气面对